来客数・消費額で過去最高を記録した2024年 観光庁インバウンド消費動向調査の分析

ブログ

4月30日、観光庁より2024年のインバウンド消費動向調査の確報が発表されました。

2024年は年間3,687万人という過去最高の訪日来客数でしたが、総消費額も年間で8兆1,257億円と過去最高を記録しました。

観光庁の概要報告はこちらになります。

インバウンド全体としての2024年の特徴はそちらで分析されているため、以下本稿ではjapan-guide.comのメインユーザー層にあたる英語圏の欧米豪の主要国についての分析を中心に展開させていただきます。

訪日来客数以上の速度で増えているインバウンド観光

先述の通り、JNTOにより3月に発表された2024年の訪日来客数の合計は3,687万人でした。この数値は対2023年比で+47%、対2019年比では+16%となります。

しかしこの数値は訪日外客全てを含んだものです。つまり、この人数には留学やビジネス、家族との邂逅などインバウンド観光以外の目的の訪日者も多々混ざっており、インバウンド観光を目的とした訪日者がどれくらい増えたかを示すものではありません。

インバウンド消費動向調査では、アンケートにて訪日目的が調査されており、そちらで観光目的訪日者のだいたいの割合を測ることができます。

それによると2024年の調査で観光・レジャー目的と回答したのは全回答者中の84%程となっています。2019年における同数値は77.8%でした。

つまり、訪日来客数全体が対2019年で16%増加している中で、その内訳にある観光目的旅行者の割合はさらに増えている、といった形になります。

このことは、JNTOが発表している訪日来客数の伸び率(16%)を大きく上回る速度で観光目的の訪日旅行者が増加していることを意味します。

ポジティブに捉えるならインバウンド観光が飛躍的に成長している、と言えますが、ネガティブに捉えるなら来客数増加以上の勢いでオーバーツーリズムが進行している、とも考えられます。

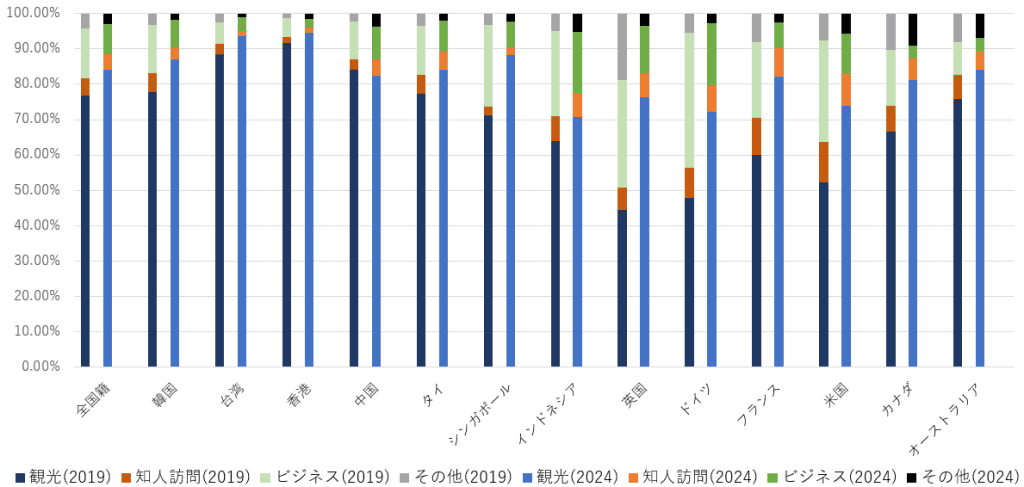

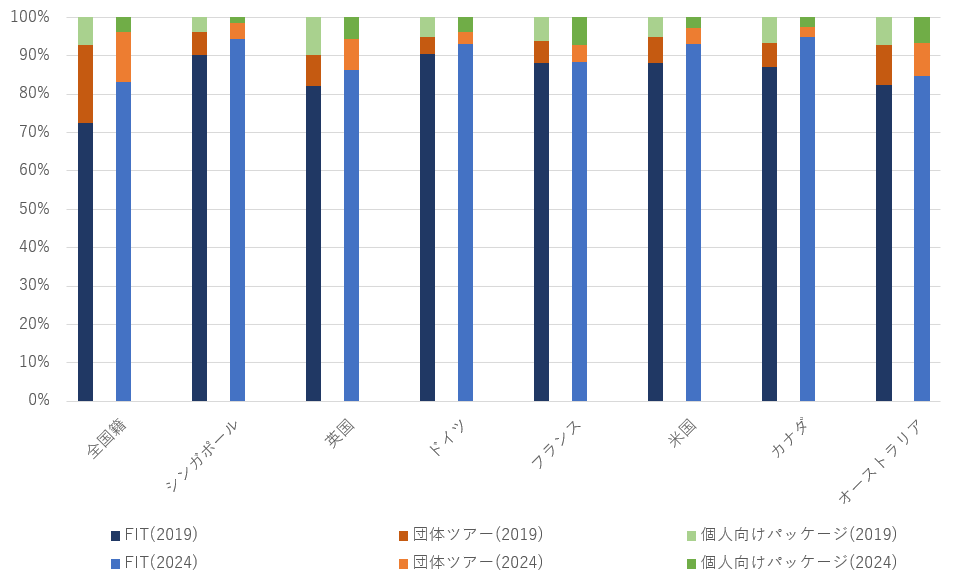

より詳細に国単位でその変化を見るため、下記の図表①では、主要な国からの来客の訪日目的比率を2019年から2024年への推移がわかるよう図示してみました。

各国ごとに棒グラフを二つ並べていますが、左側が2019年、右側が2024年の構成比を示しています。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」より

中国のような例外はありますが、こちらをご覧いただくと、全般的に「観光」を目的とした訪日者の割合が増えているのがわかります。

アジア圏やオーストラリアでは観光目的訪日者比率の増え方は比較的緩やかですが、欧米各国は急増と言うにふさわしい増加傾向にあります。

なかでも特に顕著なのが英国で、2019年時点では全体の50%未満だった観光目的での訪日者が、今では80%に近いところまで来ています。

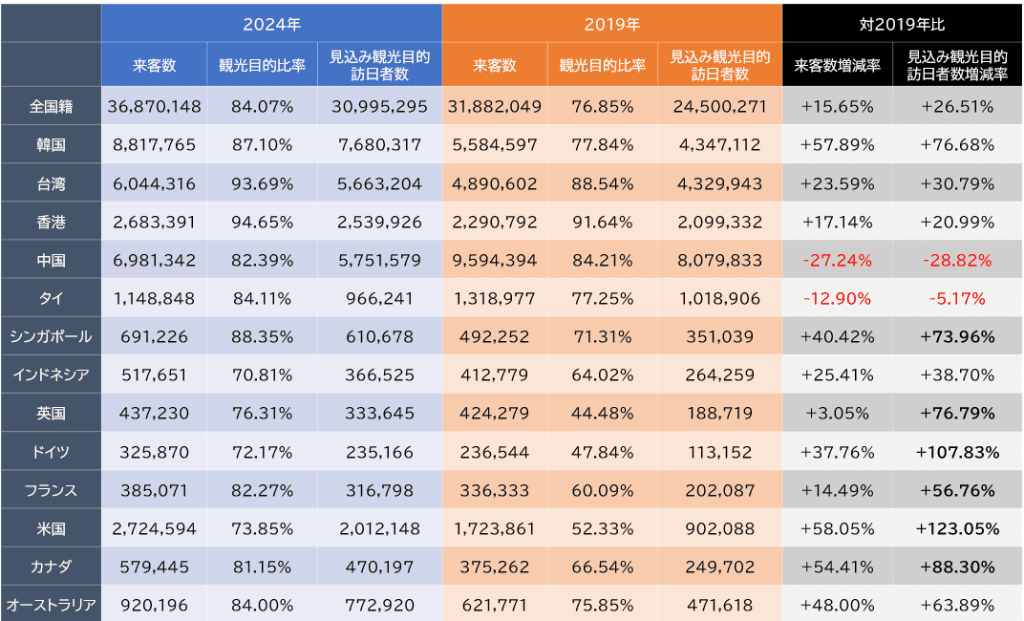

以下では参考までに、JNTO発表の2019年と2024年の各国の訪日来客数に、先述の観光庁インバウンド消費動向調査で確認された観光目的比率を掛けて、「見込み観光目的訪日者数」を算出してみました。

全く別のデータ二つを計算したものなのであくまでも仮の数字ですが、観光目的旅行者の増加ぶりを把握する目安になるのではないでしょうか。下記図表②をご覧ください。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」・JNTO「訪日外客統計」参照

右端に、対2019年の来客数増減率と、見込み観光目的訪日者数増減率を載せています。

タイと中国を除くと軒並みプラスになっていますが、中でも見込み観光目的訪日者数増減率が来客数増減率を大きく上回る箇所を太字にしています。

太字にしたのは上から順にシンガポール、英国、ドイツ、フランス、米国、カナダとなっています。

国と来訪目的という二つのレイヤーで訪日者を分類して見てみると、2019年から2024年の間でこれら六か国の観光目的訪日旅行者が急増していることがわかります。

このような旅行者が増えているという点は、プロモーションを行う上でも、オーバーツーリズム対策や受け入れ環境づくりを進める上でも、抑えておきたいポイントです。

増加傾向が続く一人あたり旅行消費額と平均泊数

ここまで、訪日来客全体の中で特に欧米の観光目的旅行者が増えていることを見てきました。つづいて、観光目的旅行者の2019年と比較しての変化を見ていきます。

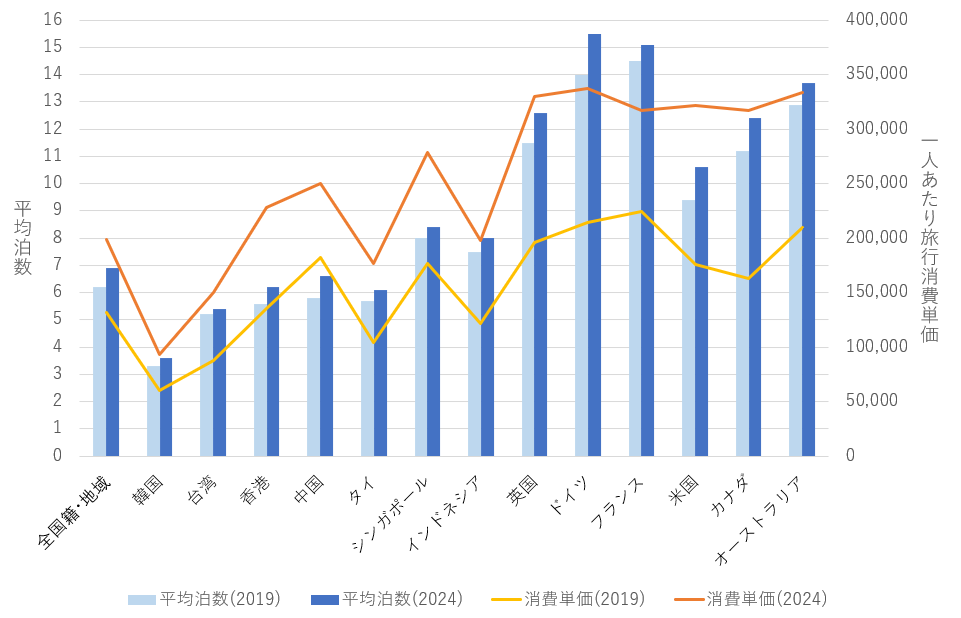

2019年と比較すると、観光目的訪日旅行者の平均泊数や一人当たり旅行消費単価が増加していることが、以下の図表③で確認できます。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」より

棒グラフは各国の平均泊数を示しており、薄い青が2019年、濃い青が2024年です。

線グラフのほうは一人当たり旅行消費単価を表しています。黄色が2019年で、橙色が2024年です。

円安の影響も大いにあると思われますが、いずれの国においても平均泊数・一人あたり旅行消費単価の双方に伸びがみられます。

基本的には、平均泊数が多くなるほど一人あたり消費額も多くなります。

そのため、特に平均泊数の多い欧州やオーストラリアは一人あたり消費額が高めです。

一方で、中国や香港・シンガポール・米国などは平均泊数のわりに一人あたり消費額が高めな傾向が伺えます。

例えば2024年の米国旅行者の平均泊数は10~11泊といったところですが、一人あたり旅行消費単価は平均15泊のフランスを上回っています。

これは米国の旅行者が宿泊以外の項目で多くの消費をしやすいのか、もしくは一泊あたりに費やすお金がより多い傾向にあるのか、そのいずれかになるためと考えられます。

欧米豪圏からの観光目的訪日旅行者の特色

ここからは、2024年現在増加傾向にある欧米豪圏の観光目的旅行者により焦点を当てていきます。下記図表④をご確認ください。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」より

こちらは各国旅行者の旅行手配の仕方をグラフにしたものです。先程までのデータと同様に、各国の2019年から2024年への推移を示しています。

表示しているいずれの国においても団体ツアーや個人向けパッケージの比率が減少しているのがわかります。欧米豪圏では宿や交通・体験などほぼ全てをセルフで手配するFITでの旅がコロナ禍前から主流と言われていましたが、その傾向がより強まっていると言えるでしょう。

OTAや各種アプリの利便性の向上など、こうした傾向を促進する要素は多く、今後も続くと予想されます。欧米豪圏の市場を意識する場合にはまずFITを考えることが重要となるでしょう。

全国籍で見ると団体ツアーの比率がかなり多くなりますが、アジアの国々のほうが団体ツアーを利用しやすい傾向にあります。

(例えば、2024年の台湾の団体ツアー比率は26%超で、英国の約3倍の利用比率)

FITでの旅が多く、旅慣れた印象の強い英語圏の旅行者ですが、訪日経験値が高くないのも大きな特徴です。

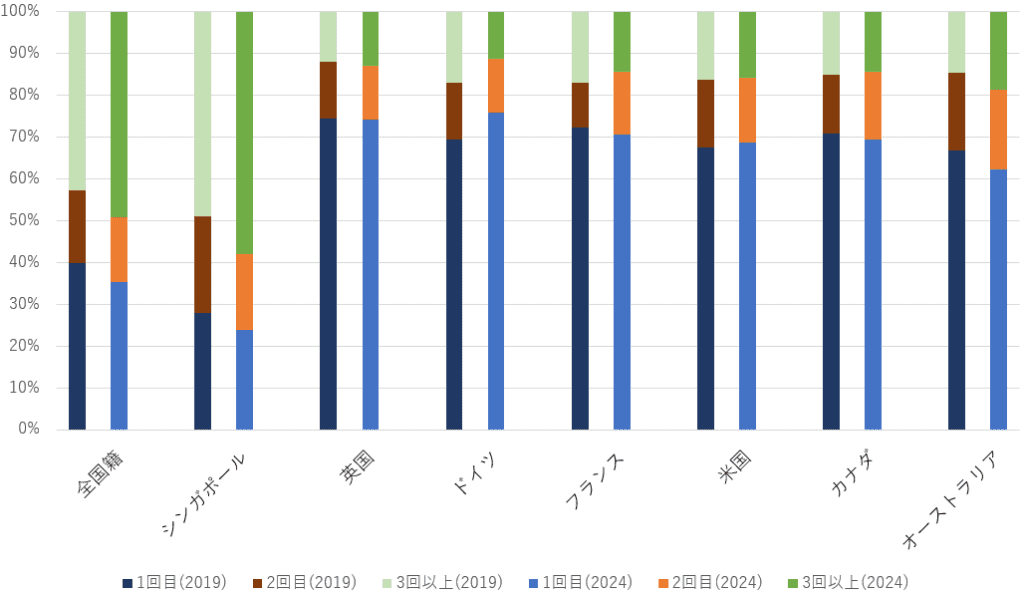

以下図表⑤は、各国の観光目的訪日旅行者の訪日回数比率を示しています。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」より

こちらの比率については2019年から2024年の間でそれほど大きな変動は見られません。コロナ禍前も以後も変わらず、日本との距離がある国では訪日旅行経験が少なくなる傾向があります。

日本と距離の近いシンガポールを例外とすると、英語圏の国々からの訪日旅行者の7割以上が初めての訪日体験という構図になっています。

インバウンドが過去最高の勢いだからこそ、情報発信が重要

FITで自ら手配している × 訪日経験値が低い

この2つの要素を備えた旅行者に対して重要なのは、適切な情報発信です。

自ら旅の計画を立てて手配をするにあたって参考とするためにも、また初めて訪れる国で安心して楽しくマナーを守って過ごすためにも、旅行者は情報を求めています。

情報発信はオーバーツーリズム予防の観点でも重要です。

日本を訪れる英語圏の観光目的旅行者が過去最多となっており、さらにそうした旅行者の平均泊数が増えているということもあり、メジャーな観光地の住民の方々は、訪日観光客数の増加を統計以上に体感されているものと思われます。

そのような状況だからこそ、地域で守ってもらいたいマナーなどの情報をわかりやすく簡潔に伝えるのはとても重要です。

ただし、情報発信が重要とは言っても相手に伝わらなければ意味がありません。

なかでもマナー啓発や注意喚起は楽しいものではないため敬遠されやすく、特にその発信の仕方にはこだわる必要があります。

では、どのような情報発信が効果的なのでしょうか。

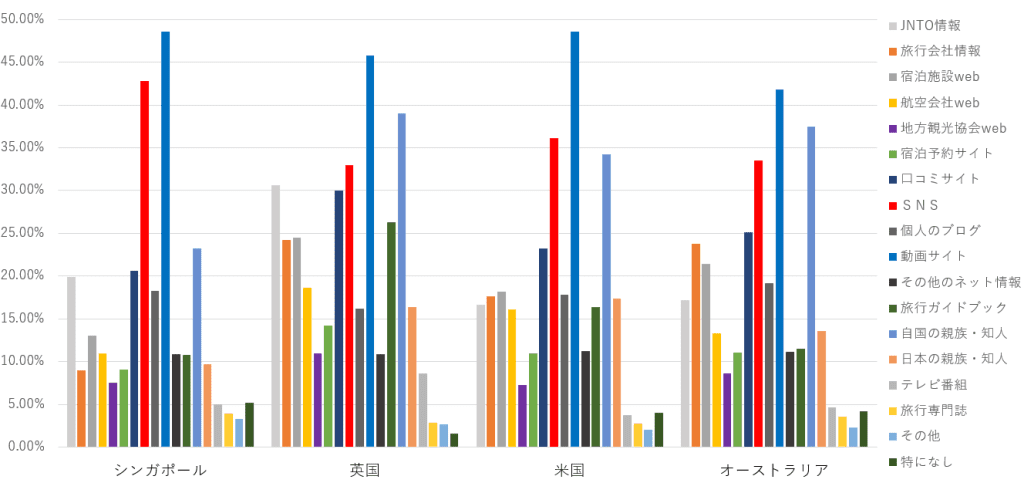

観光庁調査では旅行者がどのように情報収集しているかの調査も行われており、「出発前に役に立った旅行情報源」が集計されています。

英語を母国語とする4か国では、次のような調査結果となっています。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」より

上記図表⑥を見ると、濃い青で表示している動画サイト(Youtubeなど)と赤で表示しているSNS(Facebook・Instagramなど)、それに薄い青で表示している自国の親族・知人の三つが特に多くの回答を集めているのがわかります。

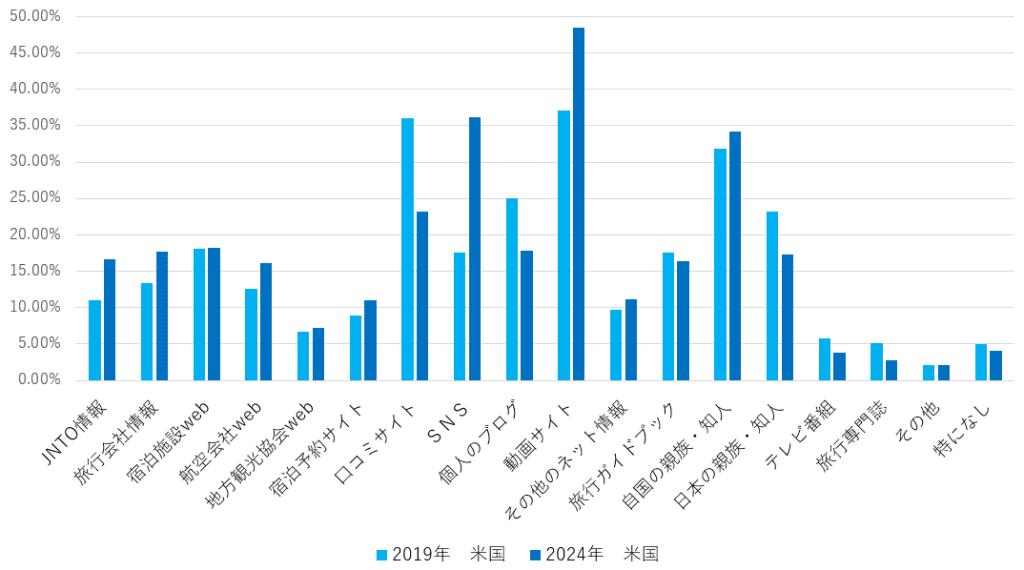

同調査についても、コロナ禍前のものと比較すると大きな変化が確認できます。

以下図表⑦では米国旅行者に対する同アンケート調査結果の2019年から2024年への推移を示しています。

※観光庁「インバウンド消費動向調査 【確報】」より

動画サイトは2019年時点においても最も参考とされていた情報源でしたが、2024年になってその利用率を大きく15%近くまで伸ばしており、ほぼ50%近くまできています。

また、2019年まで強い影響力のあった口コミサイトに代わる形でSNSが大きく伸びていることも確認できます。

動画やSNSによって旅行情報を収集する傾向は米国に限らずオーストラリアや欧州、アジア圏の国々でも加速しており、現在では主要な訪日国のほとんどにおいて、この二つが最も参考にされている情報源となっています。

ジャパンガイドでも動画やSNSを使った情報発信を行っており、少し前には鉄道利用のマナー啓発を目的とした動画をリリースしました。

電車利用におけるエチケットを、アニメーションも駆使して6分に満たない時間で視覚的に伝える仕上がりになっています。マナー啓発でありながら、動画の長所を活かして気軽に見れる内容になっているのが特徴です。

簡潔にわかりやすく、気軽にご当地のマナーを知ることができるというのはユーザーの需要する内容であったようで、動画には視聴者からの様々な好意的なコメントが寄せられています。

過去最高に訪日来客が増えているだけでなく、初訪日比率とFIT比率の高い欧米の国々からの観光旅行者の増加が著しい今、旅行者に向けた情報を発信することの重要性が高まっています。

訪日旅行者に向けた動画による情報発信をお考えの際は、こちらよりお気軽にご相談ください。