46都道府県で外国人宿泊者数が上昇 2024年インバウンド宿泊統計【確報】の分析

ブログ

6月末に、観光庁より2024年宿泊旅行統計調査の確報が出されました。

そちらによると、2024年の外国人延べ宿泊人数は164,466,770、実宿泊人数は91,661,090人とのことでした。

これらを対前年で比較すると、延べ宿泊者数に関しては約40%のプラス、実宿泊者数に関しては42%のプラスとなっています。

いずれの数値においても全国で見ると対前年比概ね40%程度のプラスとなった外国人宿泊者数ですが、今回はそのさらに詳細な数値を見ていきたいと思います。

愛媛県が前年比+122%の外国人延べ宿泊数を記録

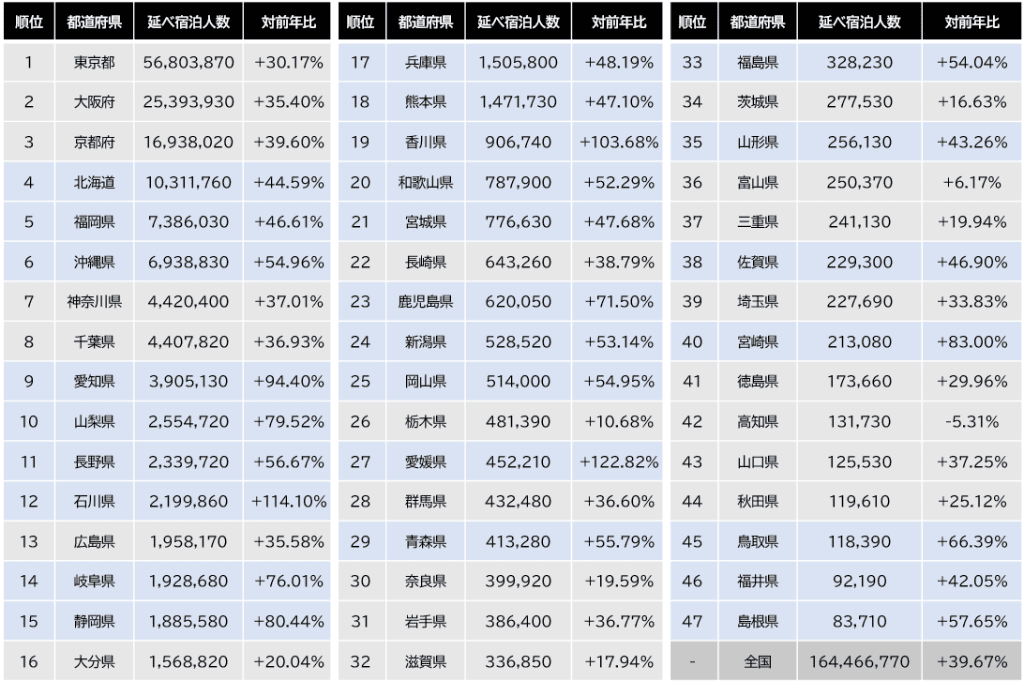

まずは観光庁報告でもまとめられている内容ですが、各都道府県における外国人延べ宿泊数をランキング形式で紹介させていただきます。

下記図表①をご確認ください。

*観光庁『宿泊旅行統計調査(2024年1月~12月分)』より

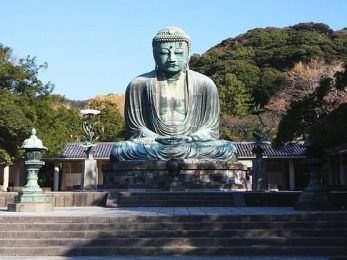

最も宿泊数が多いのはやはり多くの訪日旅行者の玄関口となる東京都、その後に大阪府、京都府、北海道、福岡県と続きます。

図表①では全47都道府県の順位と都道府県名、年間の延べ宿泊人数に加えて対前年での増減比を載せています。こちらを見ると、2024年は46都道府県にて外国人延べ宿泊人数が対前年比で増加していることがわかります。

このうち、全国通算での対前年比+39.67%を上回る伸びを示している都道府県を薄い青にしています。

こちらを見ると、首都圏・関西圏の東京都や神奈川県、京都府、大阪府などは全国の数値と近い伸びであるのに対し、興味深いことに地方色の強い都道府県では伸びがより大きいのがわかります。なかでも愛媛県・石川県・香川県の3県は+100%を越えており、この一年でインバウンドが加速しているのを感じられます。

47都道府県でフランスからの旅行者比率が最大の島根県

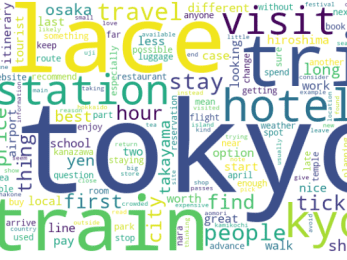

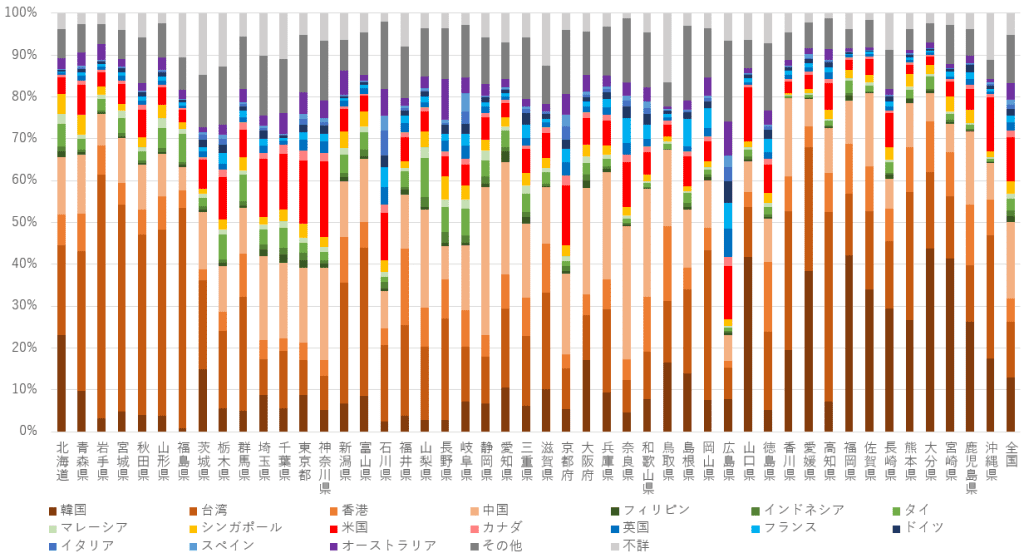

続いて、各都道府県ごとの外国人旅行者の構成比をグラフ形式で見てみましょう。

細かいデータになってしまいますが、次のようになっています。

*観光庁『宿泊旅行統計調査(2024年1月~12月分)』より

ここではある程度特徴を把握しやすいよう、東アジア圏の国々は茶系色、東南アジアは緑系、北米は赤系、欧州は青系でまとめています。

このようにして見てみると、滞在している外国人旅行者の構成は各都道府県で様々であることが感じられます。多くの都道府県において50%以上が東アジア圏からの旅行者で占められていますが、東北は台湾、九州は韓国、大阪や奈良は中国が多いなど、その内訳には地域性が見られます。

最もはっきりと個性が見られるのは広島県で、ここではアジアの国々は合計で30%未満の構成比に留まっており、欧米豪圏からの滞在者のほうが数が多いのがわかります。

細かく見てみると、意外な発見も見られます。

例えば、先程の図表①にて47都道府県中で最も外国人延べ宿泊数が少なかったのは島根県ですが、水色で表示しているフランスからの旅行者が意外にも多いことがわかります。パーセンテージでいうと6.5%程に該当します。

島根県がフランス市場をターゲットとしたプロモーションを試みてきたことがこの1-2年で報じられていましたが、そうした成果が表れつつあるものと言えそうです。

和歌山県を訪れた旅行者の60%は、〇〇に泊まる

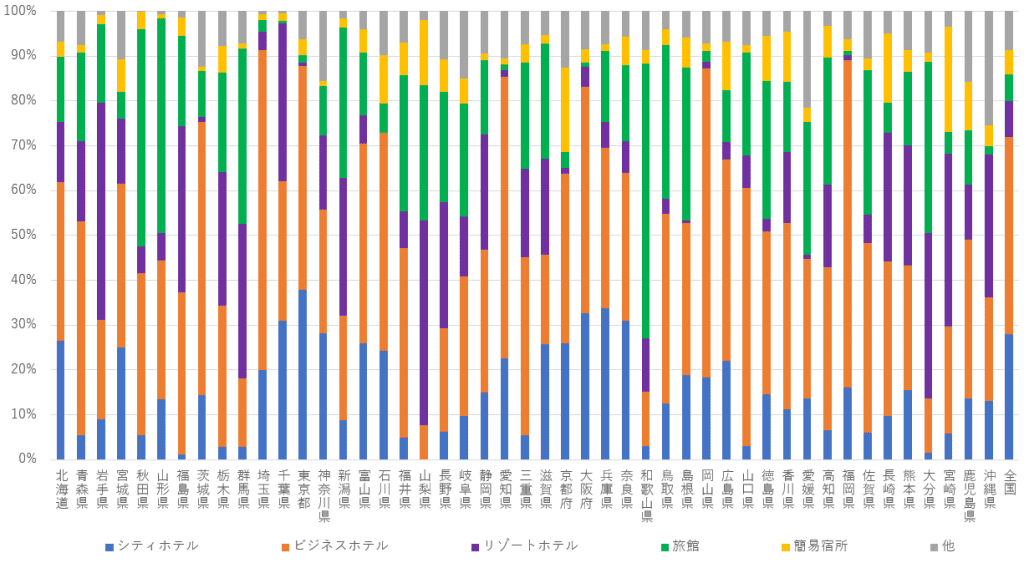

最後に、宿泊施設の種類に関するデータを紹介させていただきます。

以下図表③は、各都道府県ごとで、外国人旅行者がどんな宿泊施設に滞在していることが多いかを示したものです。

*観光庁『宿泊旅行統計調査(2024年1月~12月分)』より

こちらについては、「各都道府県ごとに、外国人旅行者にとってどんな種類の宿が主要な滞在の選択肢になっているか」という視点で見ていくことができます。

例えば、全国で見ると30%未満のシティホテルは、東京都では40%近い構成比となります。これは東京都にそれだけシティホテルの数が多くあるからですが、その一方でリゾートホテルや旅館の構成比が低く、他地域でそれらに滞在するような人達も東京都ではシティホテルやビジネスホテルに滞在しているケースが考えられます。

シティホテルの比率が最も低いのは山梨県ですが、ここでは逆にリゾートホテルや旅館の比率が大きなものとなっています。

福岡県や岡山県、愛知県、埼玉県などは全国と比較してもビジネスホテル比率が非常に高く、旅行者の6割から7割となっています。この4県は先程の国別の延べ宿泊者数を現した図表②で見る限り、国籍の構成比もそれぞれ異なることから、旅行者の国籍の影響というよりも地域性によるものと考えるほうが妥当と言えそうです。

日本独自の文化である旅館については、東京や大阪、京都などの都市型観光を主とする都道府県では少なく、地方色が強まるほどリゾートホテルと共に宿泊比率が増えていく傾向にあるのがわかります。

なかでも特に旅館滞在比率が高いのは和歌山県で、全体の6割超が旅館滞在となっています。

和歌山でのインバウンドというと高野山参拝や熊野古道巡礼が特に有名ですが、そうした旅のカラーも現れた傾向と言えそうです。

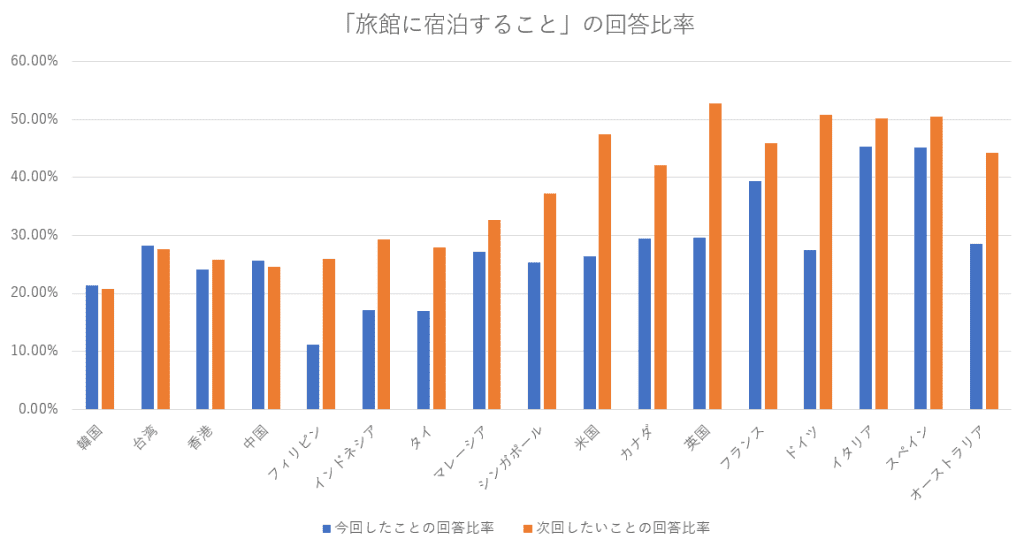

旅館というと、観光庁の調査に興味深いデータがあります。

以下図表④は、2024年の観光庁消費動向調査の中で行われた訪日滞在中の旅行者に対する意識調査で、「今回(の訪日滞在中に)したこと」と「次回(の訪日滞在中に)したいこと」を聞いたうち、旅館宿泊に関する数値を抜粋したものです。

こちらによると、「今回旅館に滞在した」という人は、フランス・スペイン・イタリアなどで比較的高めですが、だいたいの国において3割未満でした。

一方で、「次回は旅館に滞在したい」と回答した人は、アジア圏ではマレーシア・シンガポールを除き30%未満に留まったのに対し、欧米豪の国々では4割以上となっています。

*観光庁『インバウンド消費動向調査(2024年)』より

文化のギャップの大きさから、欧米豪の人々達ほど旅館を文化体験的に捉えている節があり、初めての訪日滞在では挑戦できなかったものの、次回はチャレンジしてみたいというような意志が現れているものと思われます。

地方色が強い地域ほど旅館滞在が増える点も踏まえて、リピーターとなる欧米豪圏旅行者には、地域の魅力の発信と同時に、その地域ならではの旅館の価値を訴求してくことで、訪問だけでなく滞在も促すことが見込めそうです。

一方で、日本独自の文化であるだけに、外国人旅行者にとってはハードルが高そうに思える点も踏まえておくことが必要です。

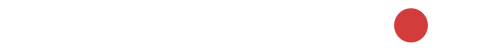

ジャパンガイドでは、旅館に関心を持った訪日旅行者向けで、『Staying at a Traditional Japanese Inn』というHow to動画を公開しています。

こちらは公開以来5年間で200万を超える再生数を稼いでおり、ジャパンガイド公式youtubeチャンネルでも屈指の人気コンテンツです。

この中では、マナーも含め、旅館での過ごし方を紹介しています。

旅館への滞在を促していく場合、このような形で情報発信を行い、少しでも旅行者が旅館に対して抱く心理的なハードルを低くしていくことができると効果的でしょう。